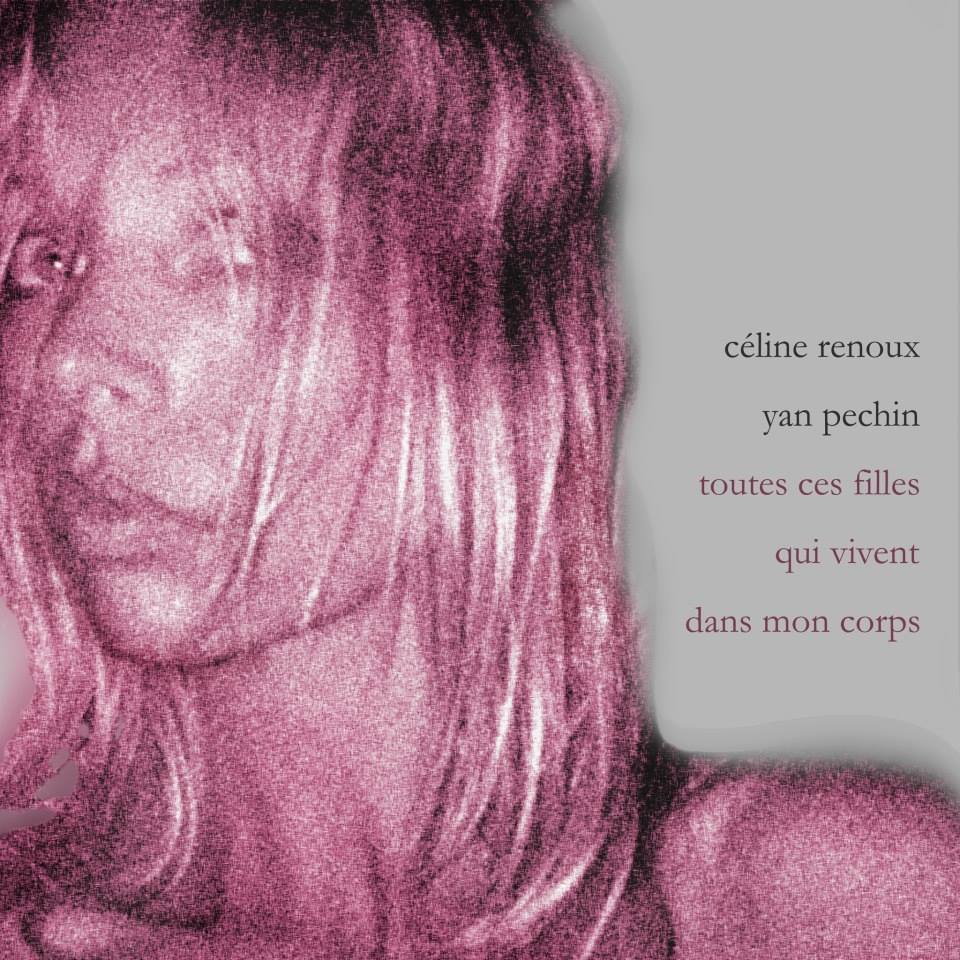

C’est un étrange ovni, un objet bancal mélancolique, réalisé en 2013 avec Yan Péchin. On peut désormais l’écouter sur toutes les plateformes musicales.

https://poesie.io/celine-renoux/mon-ame-est-punk-avec-une-fleur-bleue-au-milieu

Avec un épigraphe d’Apollinaire tout s’éclaire. J’ai rassemblé quelques textes/photos il y a un moment déjà. Certains sont anciens, d’autres moins, j’ai parfois modifié, coupé. C’est un très petite chose, pas renversante du tout, que j’aurais aimé fabriquer de façon encore plus intime. En tout cas elle existe.

https://ecoutonsnospochettes.com/chronique/chronique-laurie-anderson-big-science-celine-renoux/

La sortie de l’album Big Science en 1982, c!est une révélation et je crois le premier 33 tours. Après la ribambelle de petits vinyles que je commence à collectionner comme les flirts. Réels, imaginaires, à la lisière, la frontière souvent se trouble. Mais Big Science c’est un album culte, un masterpiece, un geste artistique total. Et 40 ans plus tard, quelque chose d’inusable et d’impermanent qui se déploie dans un mouvement perpétuel. C’est un objet disque non identifié, mystérieux, spatial. Une boucle temporelle qui me happe et dans laquelle je peux dériver.

J’ai toujours été une fugueuse. Du plus loin que je me souvienne, je finis immanquablement par m’échapper. D’une manière ou d’une autre. Dans quelques mois, je ferai le mur des jours et des nuits entières, jusqu’à partir définitivement à 17 ans. Je ne sais pas nommer ce que je cherche a fuir. La frayeur si souvent contenue. La sensation d’être un objet entre les mains des adultes. Les agressions au collège. Les innombrables déménagements d’une ville à l’autre, qui signifient la perte douloureuse de certaines grandes amitiés. Deux ou trois précipices. Longtemps je me suis tue. Jusqu’au jour où la vague est trop haute. Ça déborde le corps. Chaque jour je continue de sauver l’enfant que j’étais.

Ce disque, je le déniche un après-midi d’hiver chez un disquaire à Biarritz. Je suis ici pour le week-end avec mon père et la femme qui partage momentanément sa vie. Ou plus simplement son lit. Elle est féministe et cinéaste, amoureuse et libre. Elle me plaît. C’est elle qui me conseille et m’offre cet album. À cette période mes parents sont séparés et c’est plus ou moins la guerre. Pour moi c’est une libération, la possibilité d’un espace. Chacun redevient une entité sensible et ouverte au monde. Je peux sentir l’air de nouveau circuler, la communication irriguer. J’ai 14 ans, presque 15, et là au bord des vagues, je découvre qu’on peut faire de la musique autrement. Avec une dimension hypnotique, une amplitude immense, un ver- tige. Une sorte de long mantra modulé par la voix et constitué de sons, d’échos, de souffles, de claps, de boucles, de vibrations. L’alliage électronique parfait. Ce chemin m’intéresse, j’aime l’expérimenter, l’entendre résonner à l’intérieur. Aujourd’hui encore se niche dans un coin de ma tête, cette idée d’enregistrer des titres avec la voix, les sons. Travaillés ensemble, sculptés en un seul matériau, une même fusion. Sauf que je ne suis ni musicienne ni technicienne. Juste en immersion et le corps traversé jusqu’aux extrémités.

L’été suivant, je rencontre le premier amoureux, l’éternel garçon. Et c’est comme une île, un radeau de secours. On se console, on s’explore. Deux gosses blessés, accrochés l’un à l’autre, avec le corps et le coeur en feu. Dans l’ivresse de la découverte, de fusion et d’extase mêlés. Un soir on se retrouve et tes cheveux sont crêpés, tes lèvres rouges, tes yeux cerclés de khôl. Tu es fan absolu de Robert Smith. Le concert me bouleverse. On se quitte deux ou trois ans plus tard, c’est une déchirure mais l’ennui des villes de province, le besoin de vivre vite et d’ouvrir le champ, sont trop vifs. Je décide de partir à Paris où je vis encore aujourd’hui.

La pochette de Big Science ne s’oublie pas. Elle nous montre Laurie Anderson dans une tenue androgyne et blanche, presque phosphorescente, le regard masqué par des lunettes opaques. La lumière est aveuglante, la posture fixe, robotique, les mains ne rencontrent que le vide. Et pour seule matière, l’omniprésence du son. Enfant me revenait fréquemment le cauchemar d’une chute interminable.

J’ai toujours préféré les histoires que l’on ne comprend pas. Sans doute parce que je suis incapable de les raconter correctement. C’est vite calamiteux. Je perds le fil, je digresse, j’ellipse. De cette façon que j’ai de construire ma vie mais aussi de travailler le texte. Dans l’impossibilité. J’aime ce qui échappe, ce qui interroge. Cette image en couverture de l’album Big Science ou ce que délivre Laurie Anderson en intro de Born, Never Asked.

« What is behind that curtain ? »

Et puis cette femme, cette artiste, a partagé longtemps et jusqu’au bout la vie de Lou Reed. Celui qu’elle surnommait The Prince and The Fighter. Le Prince et Le Combattant. Lequel sera l’initiateur du choc suivant, celui du Velvet Underground, selon ma propre chronologie musicale inversée. Certains albums rares, ceux qui contiennent une recherche de sons et trouvent quelque chose, forment des tatouages. Ils nous laissent une trace, agissent comme des rites initiatiques, ouvrent des passages. Et puisque tout est transformation, je garde en mémoire les mots lumineux et tranchants de Laurie Anderson, peu après le décès de son compagnon « Il est mort dimanche matin, alors qu’il regardait les arbres et effectuait le célèbre 21e mouvement de tai chi, avec ses mains de musicien qui fendaient l’air. »

J’entends toujours la musique

visage écrasé contre le soleil

chemin qu’on taille avec les yeux

couleurs crachées par le tube

du jaune du bleu pour s’enfoncer

tu travailles au couteau

la douleur et le grain de la peau

le poids du corps reste planté là

une oreille en forme de conque

fracas des vagues à l’intérieur

doigt pressé au creux du menton

porte-bonheur porte chance

longtemps que la mer n’y est plus

draps froissés mains qui tremblent

coeur qui s’élance et puis redescend

petite musique pulsation mécanique

afflux de sang qui vient cogner les tempes

Encore une fois c’est l’aube

et je n’y arrive pas

je n’y arrive plus

à dormir à voyager à écrire

les yeux me brûlent à force d’essayer

quitter les lieux sur le champ

arracher toutes les fleurs

briser chaque fenêtre

avec une pierre

viser obstinément le centre

prendre un poème

claquer la porte

maintenant tout s’efface

la page est blanche

vide mais blanche

chaque jour je pense à vous

ça me tient debout

bancale mais debout

cette idée de vous rencontrer

cette folie de vouloir vous aimer

ça n’a aucun sens

je ne vous connais pas

je ne sais rien de vous

je ne vous plairai pas

mais je crois que vous me plaisez

que vous me plaisez beaucoup

que ça ne s’invente pas

cette chose-là

elle sera toujours contenue dans la parenthèse

dans le silence

dans le noir de la chambre

cette lueur

la clarté de nos draps

et au matin la beauté le jardin les oiseaux

cet effroi splendide

ne plus rien en dire

jamais

le vivre une dernière fois

une première fois

pour de bon

jusqu’au bout

dans cette cabane qui nous abrite

qu’importe le vent la pluie

au diable les prières la mélancolie

la chaleur de ton souffle

dans le creux de mes mains

ce feu de joie qui flambe

et gonfle la poitrine

parcourir avec la bouche les doigts

recueillir chaque mot enseveli à l’intérieur de nous

je me suis toujours défilée

j’ai fugué sans arrêt

j’ai eu peur

j’ai été lâche

je le suis encore

et je suis fatiguée

puisque je ne dors pas

fatiguée mais vivante

et ce n’était pas vous

avec vous je voudrais rester

rester jusqu’au bout

Que dire encore sur lui qui n’a déjà été dit. Absolument rien. Et peu importe qu’il s’agisse des souvenirs flous d’une fille de 15, 20, 30 ou 50 ans. Puisque cette fille c’est toujours la même au fond. Pleine de musique et de mots en vrac. De rêves de valses et de mélodies. En 1990 vu de l’extérieur, j’ai un peu plus de vingt ans, les yeux bleus, quelques tâches de rousseur et les dents du bonheur. En 1990 j’ai un enfant comme un accident ravissant, non prémédité mais désiré. Éperdument. Pour plein de mauvaises raisons mais on s’en fout un peu maintenant. Pour réparer, amarrer ce qui en moi s’écoule, fugue et dérive. Pour transformer la mélancolie en un éclat quelquefois radieux. En 1990 je travaille plusieurs semaines d’affilée à l’hôtel Verneuil St Germain juste en face de chez Gainsbourg et le croiser me plonge dans un abîme où se mêlent extase et sidération. Bambou vient télephoner depuis la réception pour qu’on lui ouvre la porte du 5 Bis dont elle n’a visiblement pas les clefs. Jane, Kate et Charlotte se relaient chacune à leur tour dans un ballet gracieux de paniers et d’accents anglais. Je me morfonds matins et après-midis dans cet hôtel chic de la rive gauche entre deux arrivées et autres check-in check-out de couples illégitimes ou de touristes japonais. Me perds dans la contemplation des murs tagués de l’hôtel particulier dont j’arpente en songe les couloirs recouverts de noir. Alors Gainsbourg la seule fois où je l’approche vraiment, de si près que je peux entendre mon coeur battre comme un tambour un soir de 14 juillet, de si près que j’en tremble en essayant maladroitement de tenir mon verre et d’allumer ma clope mentholée. Ce qui me trouble c’est la timidité persistante qui se dessine en filigrane. Malgré le parcours de dingue, malgré le sublime, les vertiges, le doute et les gouffres. Planquée sous la provocation qu’il vient de dégainer en public, en petit comité elle revient hanter son visage, parcourir les mains, les yeux, la bouche pour se planter dans un sourire qui ravive instantanément celui du petit Lucien Ginsburg. Et c’est émouvant et beau dans mes souvenirs flous, comme la délicatesse si fine de ses portraits à l’encre de Chine. https://www.youtube.com/watch?v=l86CKCllUiU&fbclid=IwAR2Wa4vaNTCYioO7hrlk_VY6P_qTI3Iz6loS-VE8L0px-f4MTZAGdJzOcns

A la mémoire de Rachid Taha *